Traditionnel voyage de printemps au pays du MOB, entre Montreux et Zweisimmen. C’est l’occasion de découvrir les nouvelles tendances des ateliers de Chernex 🙂

Trois axes majeurs :

– l’accessibilité, avec les nouvelles voitures à plancher surbaissé :

(Bs223 à Montreux, 22.04.2011)

– l’écartement variable du Transgoldenpass (façon Talgo) pour un éventuel prolongement des dessertes de Zweisimmen à Spiez sur la ligne à voie normale du BLS. La pose d’un troisième rail sur la section Zweisimmen-Interlaken Ost ayant été abandonnée pour des raisons obscures – c’est peut être la raison de la présence du gigantesque point d’interrogation sur la porte d’accès ;-))

(BDs 220 à Gstaad, 20.04.2011)

– l’extension progressive de la nouvelle livrée or et blanche, en remplacement de la tradtionnelle livrée bleue et blanche (des redécorations qui vont faire la fortune de BEMO !) :

(BD204 à Montreux, 17.04.2011)

Etendue également aux autres lignes du groupe comme le funiculaire Territet-Glion :

(Collonges sur Montreux, 14.04.2011)

Et à la crémaillère Montreux-Glion-Naye :

(Bhe 4/8 305 à Montreux, 18.04.2011)

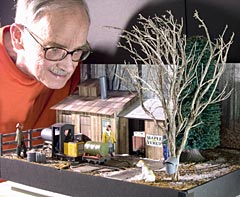

Carl Arendt nous a quittés le 4 mars dernier. Celui qui se présentait comme un « gourou en retraite » avait développé dès 1966 une approche originale et sympathique du modélisme ferroviaire : le micro-réseau.

Carl Arendt (Photo DR)

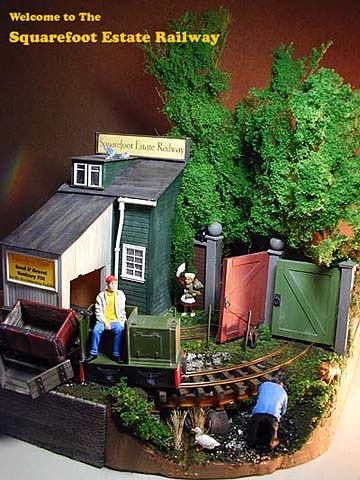

Là où les modélistes ferroviaires « sérieux », en bons disciples de John Allen, ne jurent que par le réseau de grandes dimensions occupant toute une pièce, oeuvre d’une vie, parfois commencé mais jamais terminé tant les aléas de l’existence sont nombreux (travail, déménagements, lassitude, divorce, maladie, mort), Carl Arendt proposait une autre voie : le « small is beautiful ». Un réseau sur quelques décimètres carrés, rapide à construire, exploitable et surtout logeable dans le plus petit des appartements. Son coup de maître restant son « Squarefoot Estate Railway », un réseau à l’échelle Gn15 (1/24e sur voie HO de 16,5mm) qui occupe comme son nom l’indique une surface de 1 pied carré.

En bon ingénieur qu’il était (Carl Arendt était diplômé de la prestigieuse Université américaine de Carnegie-Mellon et avait fait toute sa carrière professionnelle chez Westinghouse Electric), il aborda la question du micro-réseau de manière systématique à travers une classification qui portera peut-être un jour, espérons-le, le nom de son auteur : la « Classification Arendt ». Les principaux critères en étant : le nombre d’aiguillages, le nombre de niveaux, si le réseau est bouclé ou non, avec ou sans rebroussements, plaque tournante, etc.

Carl Arendt a notamment contribué à ressusciter un système inventé en 1926 par le modéliste britannique A.R. Walkley et repris comme shunting puzzle par Alan Wright en 1980 : l’Inglenook.

Cet important travail théorique a connu une audience mondiale grâce à son site Web « Micro-Layouts you can build », créé en 1999 et constamment enrichi par des contributions provenant de modélistes du monde entier, et trois livres. Carl était aussi un visiteur régulier des pages Expométrique de mon site Web, passionné par les micro-réseaux réalisés dans le cadre du Défi GEMME-Voie Libre, où il retrouvait un esprit qu’il avait fait sien.

« Martens & Co. ». Un réseau dans une boite à chaussures par Chris Krupa.

Vu à Expométrique 2003.

A l’heure où les forums de modélisme ferroviaire sont envahis par tous les grincheux, aigris, ratés, sociopathes narcissiques et « Pères la virgule » orchydoclastes de la Création, le site de Carl Arendt est une oasis de créativité, d’inspiration, de bonne humeur, de vraie liberté qu’il faut visiter de toute urgence tant qu’il est encore accessible : www.carendt.us.

We miss you Carl.

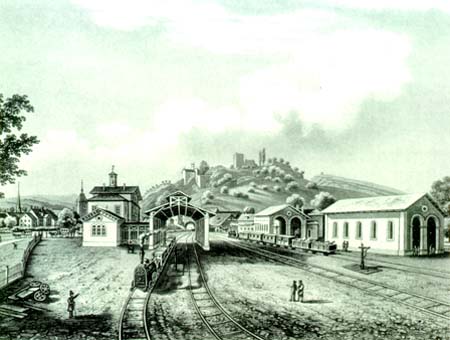

Tous les ouvrages consacrés à l’histoire des chemins de fer suisses commencent plus ou moins, et pour cause, par : « la première ligne de chemin de fer en suisse fut inaugurée le 7 août 1847, elle reliait Zürich à Baden et portait le nom de Spanischbrötlibahn, ou ligne des petits pains espagnols ». Malheureusement, craignant probablement le hors sujet, les historiens ferroviaires omettent généralement d’indiquer ce que sont ces fameux « Spanischbrötli ».

Baden 1847

Baden SBB 2011

Les « petits pains espagnols » sont une spécialité patissière de Baden, Argovie, hautement appréciée par la bonne société Zürichoise du 18e siècle. A l’époque, c’est une pâte feuilletée de forme carrée de 9x9cm que l’on déguste sortie du four. L’anecdote rapporte que les notables de la ville de Zwingli n’hésitaient pas – en ces temps de réglementation du travail inexistante – à envoyer leurs domestiques accomplir de nuit l’aller-retour Zürich-Baden (50km quand même) pour avoir le privilège de déguster les petits pains Badenois frais au petit-déjeûner. De ce point de vue, le chemin de fer constitua une amélioration indéniable des conditions de vie de la domesticité.

Mais la ville de Baden, plus préoccupée par ses eaux sulfureuses et son industrie électromécanique, négligea la spécialité qui fit sa renommée. Les petits pains espagnols tombèrent dans l’oubli. Et il faut attendre 2007 pour que plusieurs boulangers de la ville relancent le Spanischbrötli sous une forme modernisée avec un fourrage constitué de carotte et noisette.

Cette renaissance reste cependant discrète : mes collègues de Baden ignoraient leur existence, ou peut-être s’agissait t’il d’un secret à ne pas partager avec un ausländer :-). Après quelques recherches sur Internet et dans la vieille ville, c’est finalement chez Moser’s sur la Schlossbergplatz, au pied de la tour de l’horloge, que je fis affaire :

Pour 3,70 CHF, j’ai pu déguster la version sucrée : carotte + noisette saupoudrée de sucre glace, aux dimensions canoniques de 90 x 90mm :

Le voile s’était enfin levé sur un pan de l’histoire ferroviaire de la Suisse…

[slidepress gallery=’madrid-en-hiver’]

Visite à une station du métro de Madrid très curieuse, la estacion fantasma (station fantôme) Chamberí, construite sous la place du même nom.

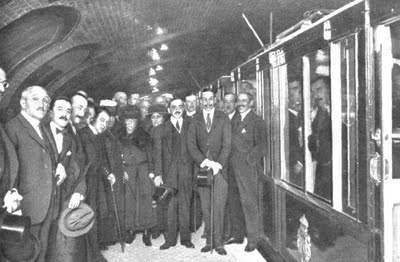

Chamberí – située entre les stations Bilbao et Iglesia – est une station appartenant au premier tronçon de la ligne n°1, inauguré par le roi Alphonse XIII en 1919.

Dans les années 1960, la ligne n°1 est rénovée et ses quais allongés à 90m. Chamberí est située en courbe, sa mise aux nouvelles normes aurait impliqué de trop grands travaux par rapport à sa fréquentation. Elle sera finalement fermée en 1966. Comme tous les lieux souterrains abandonnés, Chamberí sera à l’origine de nombreuses rumeurs et légendes urbaines. Conservés presque dans leur état d’origine, les lieux seront gravement endommagés par des taggeurs et des vandales en 2003. En 2006, la municipalité de Madrid décide la rénovation de la station et sa remise dans le style des années 1940, avec un éclairage d’époque et la création d’un nouvel accès avec ascenseur sur la place :

Sous la place Chamberí, le temps s’est arrêté en 1940. On retrouve l’atmosphère du vieux métro avec ampoules à incandescence et carreaux biseautés blancs (d’ailleurs nous faisons la visite avec de vieux madrileños à la recherche de leur jeunesse…). Une ambiance très proche de ce qu’était le métro parisien à la même époque.

Guichet et recette :

Couloir d’accès au quai 1, direction Cuatros Caminos :

Arrivée sur le quai. La station est parcourue à pleine vitesse, sans arrêt, par les trains de la ligne n°1 d’où le mur de protection en verre.

Publicité en céramique pour Gal (le Pétrole Hahn ibérique) en bout de quai.

Sur le quai opposé (non accessible aux visiteurs), les publicités d’époque voisinent avec des écrans où sont projetées des images de bandes d’actualités anciennes :

A quand une initiative semblable sur le métro parisien ? Ce ne sont pas les stations fermées qui manquent : Champ de Mars 8, Arsenal 5, Croix-Rouge 10, etc. Justement : pourquoi ne pas créer un musée du métro à la station Croix-Rouge en plein coeur de Saint-Germain-des-Prés ?

Séjour en famille à Madrid. Il manquait à mon expérience de metropolitan man un voyage sur le métro de la capitale espagnole. Moins connu que son homologue et rival de Barcelone, à l’histoire plus complexe, le réseau souterrain Madrilène présente cependant un intérêt certain pour le ferroviphile.

Si le métro de Londres est célèbre pour ses roundels, celui de Madrid s’identifie par son losange caractéristique et visible de loin :

Station Banco de España sur la ligne 2. Cette gare appartient au premier tronçon de la ligne qui menait de Sol à Ventas inauguré le 14 juin 1924. Arrivée d’une rame de la série 3000 en direction de Cuatro Caminos. Noter le profil elliptique de la station, la voie normale (1,44m) et le gabarit étroit du matériel, qui rappelle le métro parisien :

Remarquer aussi la prise de courant par pantographe et 3e rail aérien, fixé sur la voûte du tunnel, qui fut substitué à la caténaire classique d’origine entre 2000 et 2003.

Rappel : la solution du 3e rail placé en position haute dans des tunnels exigüs avait été adoptée dès 1900 par le Paris-Orléans lors de l’électrification du souterrain entre gare d’Austerlitz-gare d’Orsay.

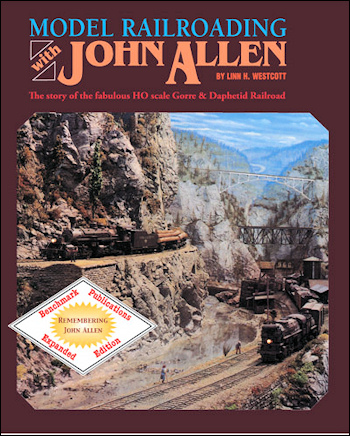

« The Book » pour le petit cercle des initiés, mânes du « Sorcier de Monterey » John Allen, c’est « LE » livre de référence sur le Gorre & Daphetid RR écrit par son ami Linn H. Westcott, rédacteur en chef de la revue Model Railroader.

Model Railroading with John Allen publié en 1981 chez Kalmbach est à la fois une biographie de John Allen et une description détaillée de l’oeuvre de sa vie : le G&D RR, conçu et réalisé à partir de 1949, et détruit par un incendie accidentel une semaine après la mort de son auteur en 1973. L’ouvrage original de 144 pages était abondamment illustré de photos de John, qui avaient échappées miraculeusement au sinistre. (Sur Cielo Vista Terrace et le G&D RR, voir cette entrée en date du 1er août 2009).

« The Book » fut réédité deux fois en 1982 et 1996 par Kalmbach. Malgré une demande forte et deux traductions en français et en japonais, l’éditeur de Waukesha, Wisconsin, se refusa à publier une quatrième édition, prétextant l’obsolescence du procédé de photocomposition qui aurait nécessité une refonte intégrale du livre. Inutile de dire que cette politique provoqua une augmentation de la cote du l’ouvrage sur le marché de l’occasion (un phénomène qui n’est pas sans rappeler la flambée des prix du Tome II de la RGS Story de Collman/MacCoy – Telluride, Pandora and the Mines Above, qui a atteint des sommets jusqu’à sa réédition en 2002). Une inflation attisée par le regain d’intérêt pour l’oeuvre de John Allen suscitée par la mise en ligne de nombreux documents inédits sur le site Web du G&D Reminiscence Project.

C’est Benchmark Publications, éditeur de la Narrow Gauge Gazette, qui va tuer la spéculation. Bob Hayden a coordonné la réédition de l’ouvrage. Les 144 premières pages reproduisent l’édition originale de 1981 avec quelques corrections çà et là, puis l’on trouve 15 pages additionnelles marquées « Postcript 2011 ». Cet addenda présente les photos publicitaires réalisées par John Allen pour les catalogues du fabricant Pacific Fast Mail, photos de locomotives prises sur le G&D RR, suivies d’une liste des articles et photos publiés par John dans différents magazines (mais qui omet les photos publiées en France par Modèles Ferroviaires entre 1949 et 1952, à l’époque du premier G&D et de son extension en HOn3, le Helengon RR, construit à Monterey dans sa maison de Irving Street).

Faut-il racheter la nouvelle édition ? Si vous ne connaissez pas John Allen et le G&D RR (et que vous connaissez un peu d’anglais), il faut lire ce livre – passionnant même si l’on est pas un amateur de train US (et même si – avis personnel – le style du G&D RR peut faire un peu daté à côté de réalisations plus récentes, comme le Pelican Bay RR de Paul Scoles). Je me souviens l’avoir lu presque entièrement au cours d’un seul voyage Paris-Clamecy en 1988, une des rares fois où j’ai apprécié la lenteur légendaire des Express du Morvan ! Si vous possédez une des éditions Kalmbach, la question mérite réflexion, l’addenda n’étant pas totalement indispensable. Je me suis laissé tenter cependant car mon exemplaire de 1981, broché, est un peu usé à force d’avoir été consulté et l’édition cartonnée de Benchmark Publications est de très bonne facture.

Prix constaté en VPC US: 56 USD + Ports/Taxes. Logo style G&D RR « Remembering John Allen / Benchmark Publications Expanded Edition » sur la couverture.

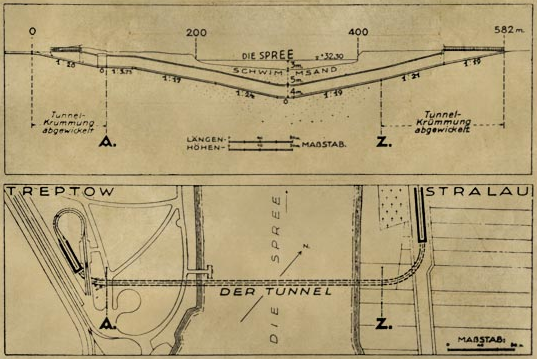

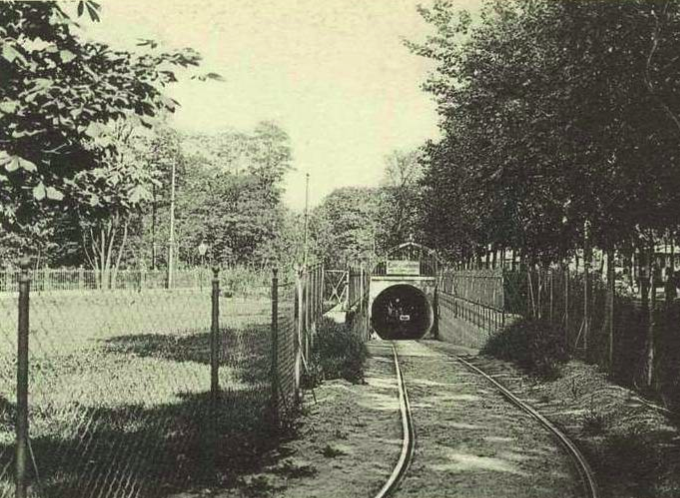

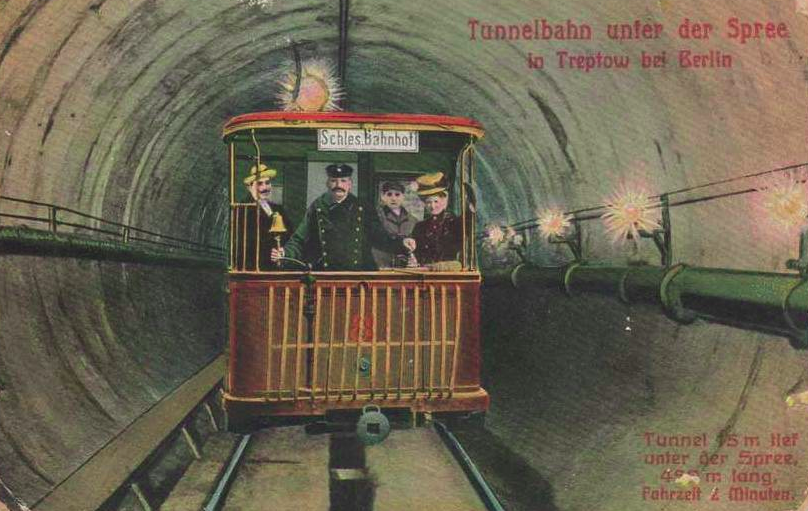

Un ouvrage à ajouter à la longue cohorte des souterrains abandonnés : le tunnel de tramways sous la Spree dans la banlieue de Berlin qui reliait Stralau au parc de Treptow. Long de 435m encadré par deux trémies d’accès portant la longueur totale de l’ouvrage à plus de 600m, ce tunnel tubulaire composé d’anneaux métalliques, identiques à ceux du « tube » de Londres – était destiné, entre autres, à étudier la possibilité de construire un réseau de métro dans le sous-sol sablonneux de Berlin. A voie unique, son gabarit étroit (3,59m de diamètre) imposa la construction de motrices de tramway spéciales.

Plan et profil en long du tunnel sous la Spree

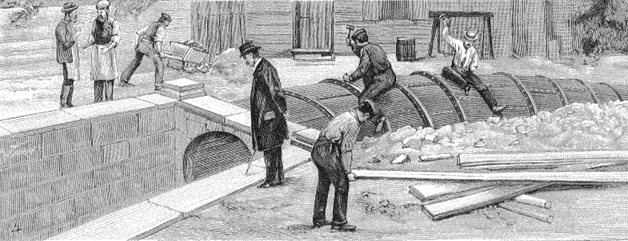

Construction de la tranchée d’accès au tunnel.

Débutée en 1895 par un consortium auquel participa la firme AEG, future adjudicataire des travaux du métro de Berlin, la construction s’acheva en 1899. Les travaux furent menés sous air comprimé et un bouclier métallique identique à celui employé sur le métro de Londres – une première en Allemagne – fut mis en oeuvre avec succès.

Accès côté Treptow

Intérieur du tunnel

Le tunnel fut exploité pendant une trentaine d’années par le Berliner Ostbahn qui y faisait passer les tramways de sa ligne 82 : Gare de Silésie – Parc de Treptow. A voie unique, le système du baton pilote était utilisé pour la protection des convois. Le trafic déclinant, ligne et tunnel furent fermés le 15 février 1932. Le souterrain connut une deuxième vie lorsqu’il fut réouvert comme passage pour piétons en 1936 pour les Jeux Olympiques de Berlin, les épreuves nautiques se déroulant non loin de là sur la Spree. Transformé en abri antiaérien pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le tunnel fut endommagé par l’explosion d’une bombe, qui provoqua une fuite et entraîna son inondation. Jamais remis en service, les trémies d’accès furent comblées en 1968 par l’administration Est-Allemande. En 1996, une association d’étude des sous-sols de Berlin tenta une exploration de la partie sous-fluviale. On s’aperçu alors que le tunnel était complètement inondé et qu’une éventuelle remise en service demanderait des moyens techniques et financiers importants.

Reçu aujourd’hui la locomotive Baldwin 0-4-0 « saddle-tank » Minitrains en HOn30 (notre HOe Européen, échelle 1/87e sur voie de 9mm) rééditée par BCH International.

La suite dans un prochain numéro de Voie Libre… 😉

Reçu en provenance du Colorado (deux ans après la commande, la voie étroite même américaine est une école de patience) et juste à temps pour mettre dans mes chaussons sous le sapin la Goose #7, enfin rééditée par Con-Cor en HOn3.

La Goose #7 fut la dernière de la série construite par le Rio Grande Southern. Mise en service en octobre 1936, elle était construite sur la base d’une carrosserie de Pierce-Arrow 1926 et propulsée par un moteur Ford V8 de 1936. Avant sa conversion au printemps 1950 pour le transport de touristes vers Trout Lake, elle possédait un compartiment réfrigérant pour le transport de la viande et des denrées périssables, version représentée ici.

La gravure de la #7 est très correcte. Regrettons cependant la ficelle de commande de la cloche beaucoup trop grosse et l’absence d’arbre de transmission entre la partie avant et le bogie moteur.

La version choisie correspond à la période 1941-1950. Au cours de son histoire, le Rio Grande Southern, qui fut en faillite depuis le jour de son inauguration (ou presque), passa entre les mains de différents « Receivers » (ou syndics de faillite, même si cette fonction a pour but aux USA de maintenir la compagnie en activité).

La Goose #7 photographiée par Otto Perry à la sortie de Dolores, CO, le 17 juin 1942

En 1941, dans une Amérique en guerre, le RGS devait être demantelé et expédié en Alaska. Il fallut toute la détermination de Elisabeth Pellet, élue locale Démocrate de Rico, CO, pour lui donner un sursis de 11 ans. Elle alla plaider la cause du RGS à Washington DC et réussit à convaincre les bureaucrates fédéraux, plaidant l’importance stratégique de la ligne, justifiée par l’important trafic de bétail en direction des abattoirs de Denver. Mrs. Pellet ne savait pas que quelques années plus tard, le RGS allait aussi transporter de l’uranium en provenance du Paradox Basin destiné à la fabrication de la bombe atomique larguée sur Hiroshima.

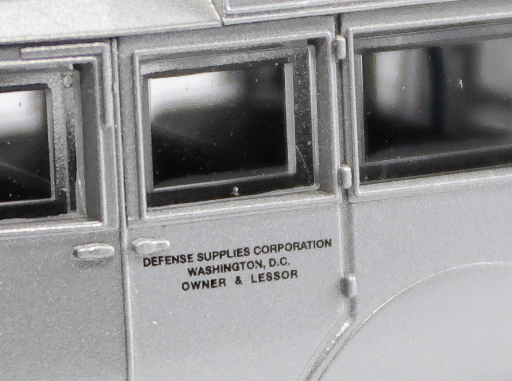

Racheté pour 65 000 USD, le matériel roulant du RGS allait porter désormais le nom de son nouveau propriétaire : la Defense Supplies Corporation (filiale de guerre de la Reconstruction Finance Corporation, agence gouvernementale créée en 1932 par le président Herbert Hoover pour lutter contre la Grande Dépression issue de la crise de 1929). Une indication fidèlement reproduite par Con-Cor :

Petit rappel, pas inutile quand on voit le nombre de questions posées sur le sujet sur certains forums ferroviaires francophones 😉

C’est quoi le HOn3 ?

Le HOn3 (que l’on confond souvent avec le HOn30) est une combinaison échelle-écartement typiquement US. Elle correspond à la voie de 3 pieds (0,914m), omniprésente au 19e siècle aux Etats-Unis, traitée strictement au 1/87e, soit un écartement de 10,5mm.

(En revanche, le HOn30 correspond à la voie de 30 pouces (0,762m) et circule sur de la voie de 9mm d’écartement, c’est l’équivalent de notre HOe européen.)

Le HOn3 a vu le jour à la fin des années 1940. John Allen (qui construisit son embranchement d’Hellengon en HOn3 sur le deuxième Gorre & Daphetid), Jack Alexander et quelques autres furent à l’origine de la normalisation de cet écartement pour le NMRA à cette époque.