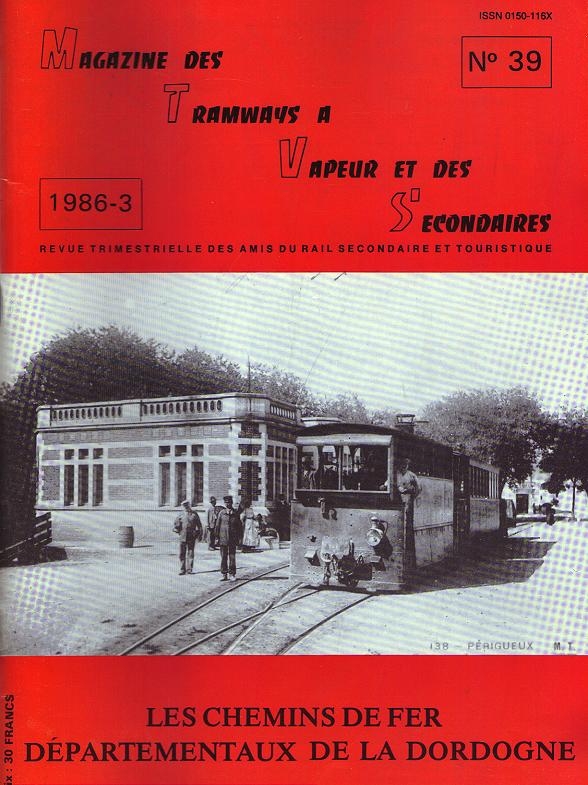

Nos voisins Britanniques, sous l’égide de Network Rail, ont décidé de fêter en 2025 les 200 ans du chemin de fer « moderne », en créant notamment un site évènementiel « Railway 200 » :

Plusieurs commémorations sont prévues d’ici la date anniversaire fixée au 27 septembre 2025, incluant notamment l’habituel call for action, ici en version française (à noter : le site est traduit en plusieurs langues européennes, pour une fois…) :

[Citation]

« Chemin de fer 200 est une occasion unique de marquer l’histoire et de faire partie de quelque chose de spécial.

Il existe de nombreuses façons de vous impliquer, que vous soyez une autorité locale, une école, une entreprise, un groupe communautaire ou que vous souhaitiez vous impliquer vous-même.

- organiser vos propres activités et événements en soutien à Chemin de fer 200

- suivant Chemin de fer 200 sur les réseaux sociaux et partage(r) ses publications

- partager vos propres histoires ou celles de votre organisation dans le cadre de Chemin de fer 200

- en appliquant le Chemin de fer 200 logo sur l’intranet, l’extranet et d’autres supports de votre organisation

- faire passer le message dans votre communauté locale

- collaborer avec les musées locaux pour voir s’ils peuvent organiser une exposition en 2025

- organiser un local Chemin de fer 200-exposition d’art inspirée

- et bien d’autres opportunités ! »

[Fin de citation]

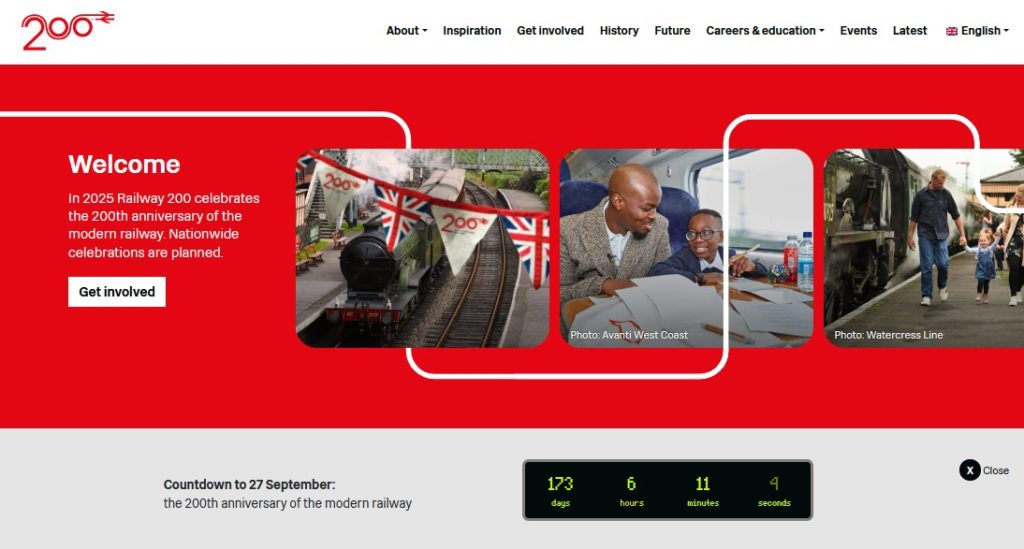

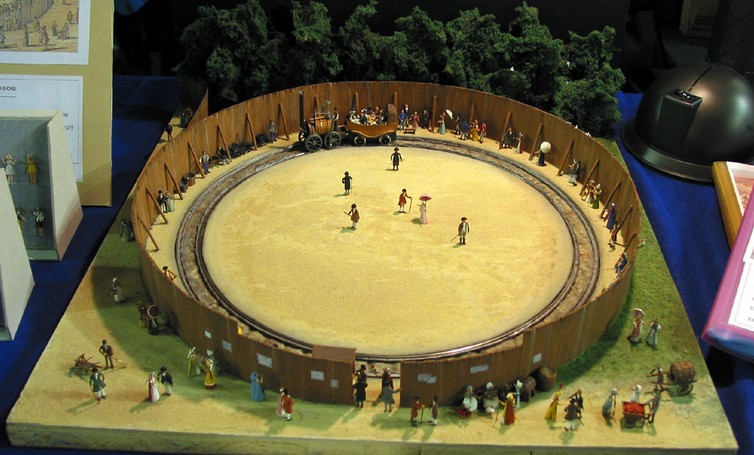

Le choix du 27 septembre, jour de l’inauguration en 1825 du chemin de fer Stockton-Darlington, peut sembler un peu arbitraire. Il oublie notamment les premiers succès de Richard Trevithick, notamment à Euston Square dès 1808 :

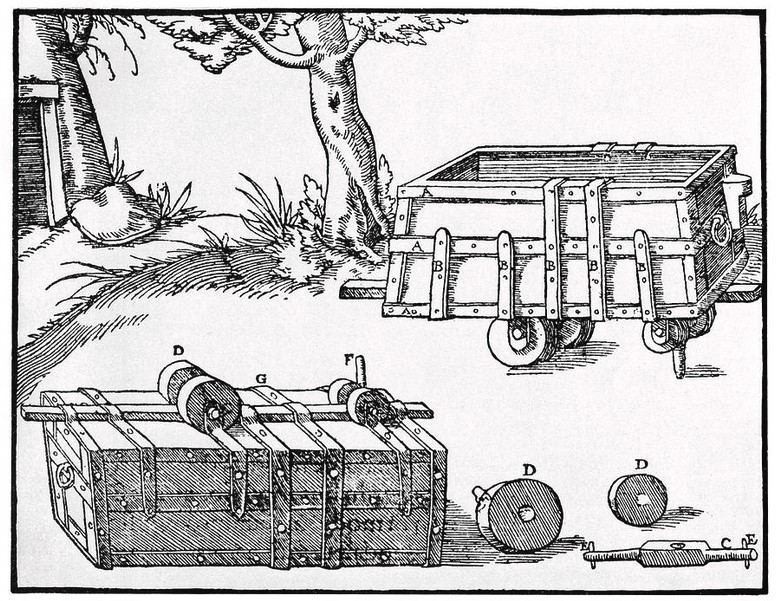

Quant au principe même du chemin de fer, sans remonter au diolkos grec à travers l’isthme de Corinthe il y a 2600 ans, il avait déjà une certaine histoire en 1825. J’avoue une tendresse particulière pour les « chiens de mine », ces wagonnets utilisés dans les mines du Val d’argent en Alsace dès le 16e siècle :

Du côté du modélisme ferroviaire c’est Hornby qui propose un coffret de trois machines emblématiques des débuts de la traction vapeur : la « Rocket » de Stephenson, victorieuse au concours de Rainhill en 1829, la « Locomotion n°1 » de George et Robert Stephenson construite pour la ligne Stockton-Darlington en 1825 et la « Lion« , une 0-4-2 (021) de 1838, construite sous brevet Stephenson (359 GBP les 3 chez Rails of Sheffield).

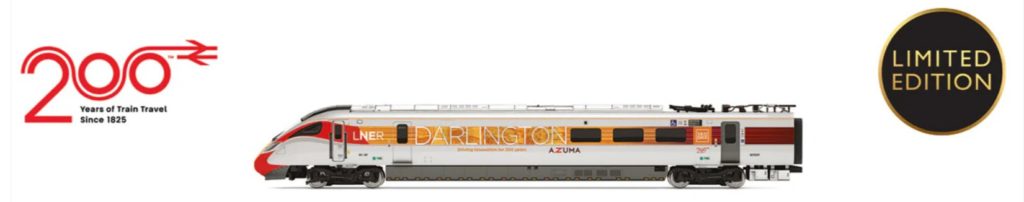

Nous n’échapperons pas non plus aux opérations « pot de peinture » habituelles, avec notamment :

Nous fêterons l’année prochaine en 2026 les 40 ans de la première exposition organisée par le GEMM (à l’époque sans »E ») à Noisiel en novembre 1986 : Expométrique « 1 ». J’ai retrouvé un texte que j’avais écrit en septembre 1998 pour une page de mon site, retirée depuis, qui tente de retracer les débuts (difficiles) du modélisme en voie étroite en France :

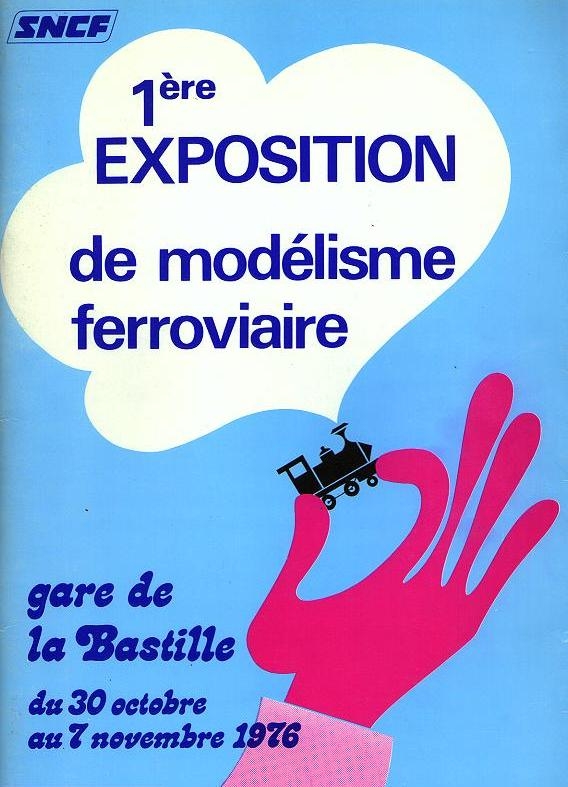

« Depuis 1976, suite à l’achat d’un coffret Egger-Bahn à l’exposition de la Bastille et différentes lectures dans des revues anglaises, j’étais devenu un passionné de HOe et de voie étroite. Nous étions alors seulement quelques uns, guettant sans grand espoir dans la presse spécialisée quelque entrefilet relatif au modélisme en voie sub-normale. Nous bricolions des chassis Egger-Bahn (on en trouvait encore facilement) ou Ibertren (les modèles les moins chers en N). Les puristes remuaient ciel et terre pour se procurer du matériel Berliner TT Bahnen au 1/120è de l’autre côté du rideau de fer, et le modifier pour faire du HOm sur de la vraie voie de 12mm d’écartement. Dans nos conversations avec les modélistes « sérieux », nous évitions de parler de voie étroite sous peine, au mieux, de recueillir quelques sourires attristés, mais plus généralement de passer pour d’authentiques cinglés.

Quelque chose d’étrange s’est passé au tournant des années 1980. Tout a commencé un jour de 1978 par un entrefilet dans Loco-Revue signalant que le GECP (Groupe d’étude des chemins de fer de Provence) lançait un appel auprès des modélistes ferroviaires intéressés par une production de matériel à voie étroite en HO. Un petit sondage nous questionnait sur le type de modèle souhaité et le prix que nous souhaitions y consacrer. J’envoyais un courrier au GECP et puis, plus rien, comme d’habitude. Jusqu’à ce jour de 1979 où un inconnu proposait sous la marque GECOMODEL une machine mythique : la 030T des Tramways de la Sarthe, au choix en HOe ou en HOm — c’est dire si le HOm était à l’époque une échelle marginale ! Autre coup de tonnerre : c’est au tour des modèles réduits Mougel, à côté de leur production « normale » de VTU Corail, qui lance une gamme d’autorails Billard à voie métrique en HOe et HOm. Le Billard : avec le De-Dion, probablement l’autorail le plus représentatif des réseaux secondaires à voie métrique en France au 20è siècle; des réseaux de mieux en mieux connus grâce aux efforts de la FACS, des premiers chemins de fer touristiques (Vivarais, CFBS, MTVS) et à de nouvelles revues comme le Magazine des Tramways à Vapeur et des Secondaires de Jean-Claude Riffaud.

C’est l’époque du « modélisme d’atmosphère ». Les rails rouillés, les voies herbues, la patine (que l’on désignait encore sous l’appellation anglaise de weathering), devinrent à la mode. Peut-être en réaction au modernisme et à l’uniformité illustrés par le TGV, qui venait de battre le record du monde à 380km/h ? Très certainement nous avions le sentiment diffus que l’arrivée de la grande vitesse annonçait la fin d’une ère pour le chemin de fer. Et quoi de plus représentatif de cette époque révolue que nos CFD, SE, BA et autres TC ?

Mais il manquait encore quelque chose, un évènement fédérateur, une première pierre, le P.K. 0 d’une nouvelle voie. Ce fut Expométrique « 1 », qui permis à nous, les modélistes en voie étroite, de faire notre coming out, comme on dit de nos jours. Les 6 et 7 décembre 1986, dans un des bureaux paysagers de la MAAF à Noisiel, dans la banlieue est de Paris, on avait poussé les tables et les chaises pour installer quelques étals d’exposants, peu nombreux tant la voie étroite était un marché marginal : MTVS, GECOMODEL et quelques autres…

Il y avait le réseau de Jean-Pierre Dumont qui, non seulement était en HOm, mais adoptait aussi la présentation shadow box, quinze ans avant que cela ne devienne à la mode… Il y avait aussi le réseau au 1/50è de René Marlier, de construction personnelle et intégrale, et le réseau HOi de Bernard Junk logé dans un étui à violon, qui annonçait déjà les concours de micro-réseaux du GEMME.

Il y avait également les premiers tours de roue de la Mallet Loco-Diffusion reproduite à l’échelle de l’élite : le Om, et les modèles en carton de Gilles Gayral. Et surtout, pour la première fois, nous, les obscurs, les marginaux, les proscrits de la voie étroite, nous étions entre nous. Nous faisions connaissance et découvrions que nous avions les mêmes problèmes : la disponibilité de la voie, le manque de modèles français, les commandes aléatoires en Grande-Bretagne ou en Allemagne, le bricolage des chassis Rokal (en TT), le fonctionnement capricieux du HOe, etc. Chacun sentait confusément que la route serait longue, mais que, enfin, le monde de la voie étroite avait enfin droit de cité.

La route fut longue en effet. La première tâche du GEMM (sans E) fut de rendre crédible notre démarche, et il fallut pas mal de palabres, de communiqués, de mises au point et de droits de réponse plus ou moins virulents pour nous faire reconnaître auprès de la presse spécialisée. En contemplant les immenses stands des revues au dernier Expométrique, seuls quelques anciens du GEMM(E) peuvent mesurer l’ampleur du chemin parcouru de ce point de vue 🙂 Le GEMM lui-même n’était pas exempt de dissenssions internes, notamment au niveau des échelles (Om contre HOm) ou même au sein d’une échelle donnée (Oe14 ou Oe16,5), mais tout cela se terminait généralement autour d’un demi et d’un Baeckeoffe au Cochon Doré (un restaurant alsacien aujourd’hui disparu situé rue Thorel, près de Bonne-Nouvelle), ou autour d’un verre de « Grande Subrenette », un cocktail bleuâtre servi généreusement aux GEMMistes par Michel Subrenat-Auger (composition à ce jour inconnue mais qui devait contenir au moins du curaçao – conduite automobile ou montage de kit laiton fortement déconseillée après absorption).

Outre regrouper des passionnés et des modélistes de talent, l’une des grandes forces du GEMM fut très tôt de réunir des artisans français et de les mettre en contact direct avec leur clientèle. Certains d’entre eux qui ont maintenant pignon sur rue firent leurs premières armes au cours de l’une ou l’autre des premières éditions d’Expométrique. »

L’exposition qui s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Saint Mandé (94) les 18 et 19 janvier 2025 marque le début de l’année de modélisme ferroviaire. Héritière de l’exposition PN160 des années 1990 (connue également comme « l’exposition de la Gare du Nord », qui se tenait alors dans une annexe de la gare SNCF), elle a été traditionnellement dédiée à l’échelle N – maintenant étendue au Z – avec une présence significative de la voie étroite.

Après la fin du Mondial de la maquette à la Porte de Versailles et l’exil de Railexpo (ex-Expométrique) à Chartres puis à Dreux, chassées par les prix prohibitifs des espaces d’exposition, St Mandé reste une des dernières expositions de modélisme ferroviaire en région parisienne. Saluons ici le soutient de la municipalité, qui loue deux niveaux de la mairie, au prix certes d’un certain entassement, mais un lieu bien situé à 5 minutes du métro St Mandé-Tourelle (ligne 1).

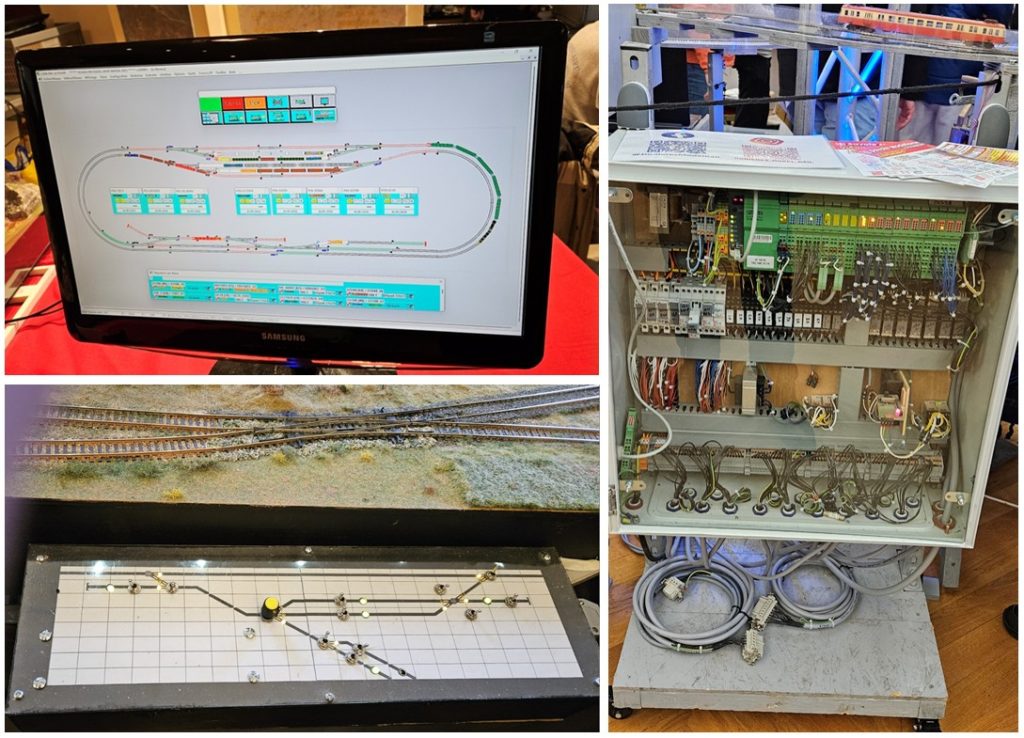

La tendance ? Plus de 10 ans que je ne m’étais rendu à cette exposition : beaucoup de nouveaux artisans, de l’impression 3D, électronique et informatique, DCC et sonorisation, bandeaux LEDs pour l’éclairage. L’allure des postes de commande 2025 en fait foi, bien loin des Disjoncta de Jouef ou de l’increvable référence 6750 de Fleischmann !

Quelques photos en avant-première :

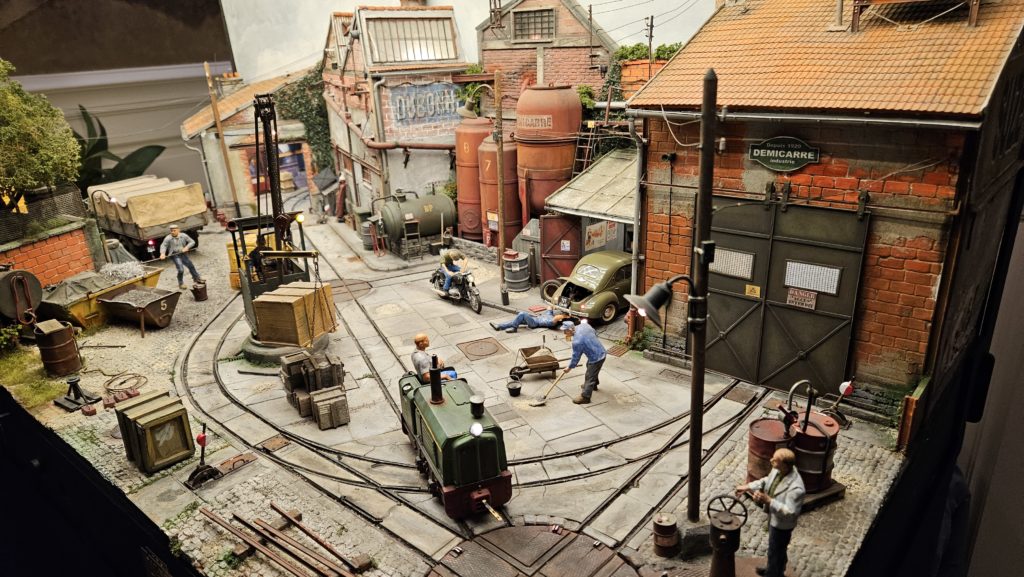

1/22,5 – le « Demi-carré » industriel de Claude Rémond.

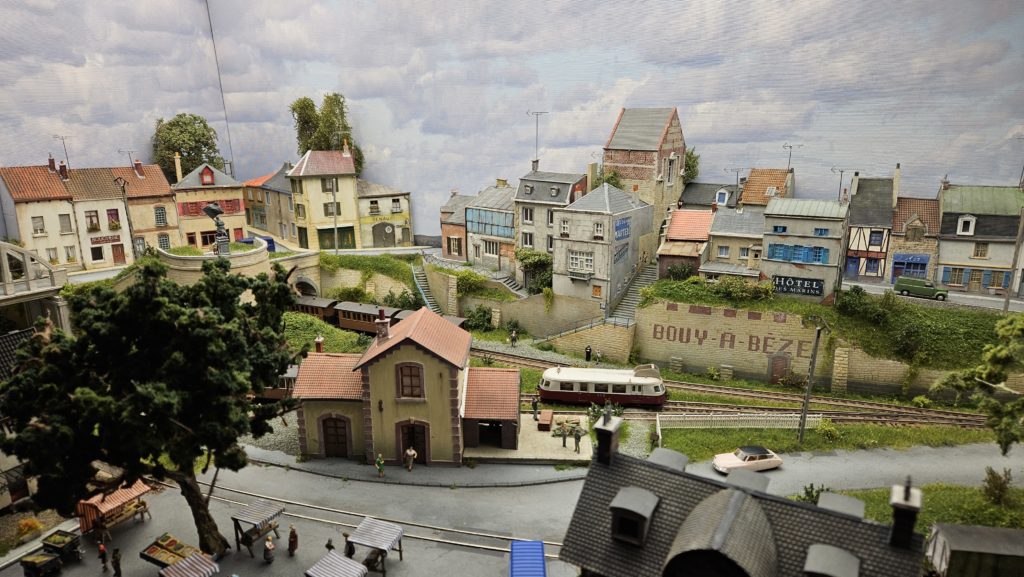

HOm – « Bouy-à-Baez », oeuvre du club « Model Rail Club Het Spoor » de Sint-Niklaas, Belgique.

HOe – un petit réseau d’Alain Lavoute du club de Provins. Matériel roulant d’origine Lilliput, Roco, Egger-Bahn et gare de Villeneuve Jouef : autant de souvenirs de mes débuts en voie étroite il y a près de 50 ans ! 🙂

On30 – Lucky Luke Nugget Gulch de Franck Combe. La rencontre de la BD et de la voie étroite US (1/48e sur voie de 16,5mm) :

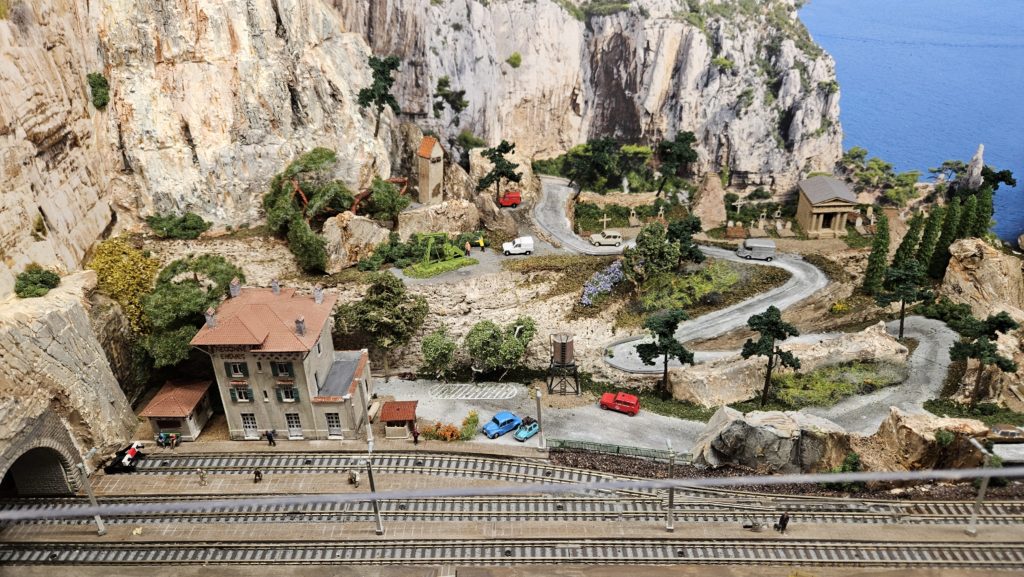

Z – dans le cadre du concours de module « Zénic », ambiance méditerranéenne pour la gare de Ensuès-La Redonne (Bouches du Rhône), par « Hannibal_Stef » :

Un petit reportage sur l’édition 2025. Les éditions précédentes : 2003, 2005 et 2012 sont toujours en ligne !

Le détaillant britannique Rails of Sheffield continue à se diversifier dans l’alimentaire. Après la sauce Henderson (et son wagon assorti), la boutique de Sheffield propose un wagon couvert en OO (1/76e) en livrée fictive « Seabrook Chips » (un producteur de Bradford), fourni avec son paquet de chips (!) :

Les chips donnant soif, c’est bien connu, Rails of Sheffield a pensé également à la bière ! Le même wagon est proposé en livrée « Abbeydale Moonlight Pale Ale ». Hélas, pas de bouteille ici, seulement deux beer mats (dessous de verre) aux armes de cette brasserie de Sheffield, fondée en 1996 :

Nous échappons pour le moment à un échantillon de « Bisto », une préparation en poudre pour la célèbre sauce gravy britannique, qui pourrait accompagner toujours le même wagon, cette fois-ci proposé en livrée du fabricant de Newcastle-upon-Tyne :

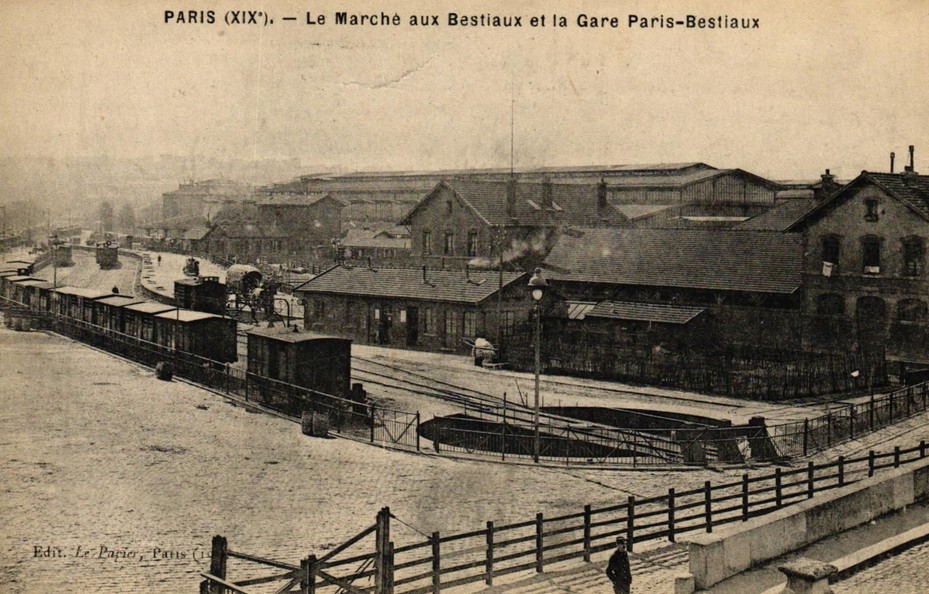

Peut-être une idée pour nos détaillants français ? Pourquoi pas une côte de boeuf (sous vide) accompagnant un wagon bétaillère en HO, point d’attache « Paris Bestiaux » bien sûr 🙂

Wagons à l’échelle OO (1/76e sur voie de 16,5mm), 19,95 GBP plus port et douane. Exclusivement chez Rails of Sheffield.

Suite (et pas « faim »). Après deux voitures royales et un wagon du Père Noël, PECO récidive une fois de plus en déclinant son wagon couvert du Lynton & Barnstaple en OO9 (1/76e sur voie étroite 9mm) en livrée fictive « Henderson’s Relish » :

PECO en profite donc pour étendre son activité au commerce alimentaire : un flacon de 31ml de sauce Henderson est joint au wagon ! Le marquage « Return to Sheffield » rappelle l’origine de cette sauce, créée en 1885 par l’épicier Henry Henderson à son domicile au 44 Green Lane à Sheffield. La recette, paraît-il, reste un secret de famille (connue seulement par 3 personnes) mais contiendrait entre autres du vinaigre, du tamarin, des clous de girofle, de l’ail mais pas d’anchois, différence par rapport à sa cousine anglaise la Worcestershire Sauce. En notre époque compliquée, la Henderson convient à la fois aux végétariens, vegans et aux allergiques au gluten. Et sans colorants ni conservateurs !

Le modèle existe aussi chez PECO en OO et en N sur la base d’un wagon « Standard » GWR, LMS, LNER… En exclusivité chez Rails of Sheffield. Prix annoncé : 27,75 GBP, plus Port et droits de douane, très élevés en ces temps post-Brexit. Moyennant un supplément de 7,95 GBP, une patine prononcée (« Advanced weathering ») peut être appliquée au wagon, peut-être avec la sauce Henderson ?

Loin du rail et du modélisme, j’ai fait les Jeux (Olympiques) Paris 2024… en tant que volontaire, affecté sur le site GRX (Grand-Palais et Pont Alexandre III, le Comité International Olympique adore les sigles et abréviations), dans l’équipe Support aux Opérations Presse.

Photo de l’équipe Presse devant le Grand Palais, qui hébergeait les épreuves d’escrime et de Tae-Kwon-Do. 300 000 candidats, 45 000 volontaires retenus pour les Jeux de 153 nationalités différentes. Sur GRX, nous étions au total 1800 volontaires de (seulement) 93 nationalités pour les 15 jours de compétition.

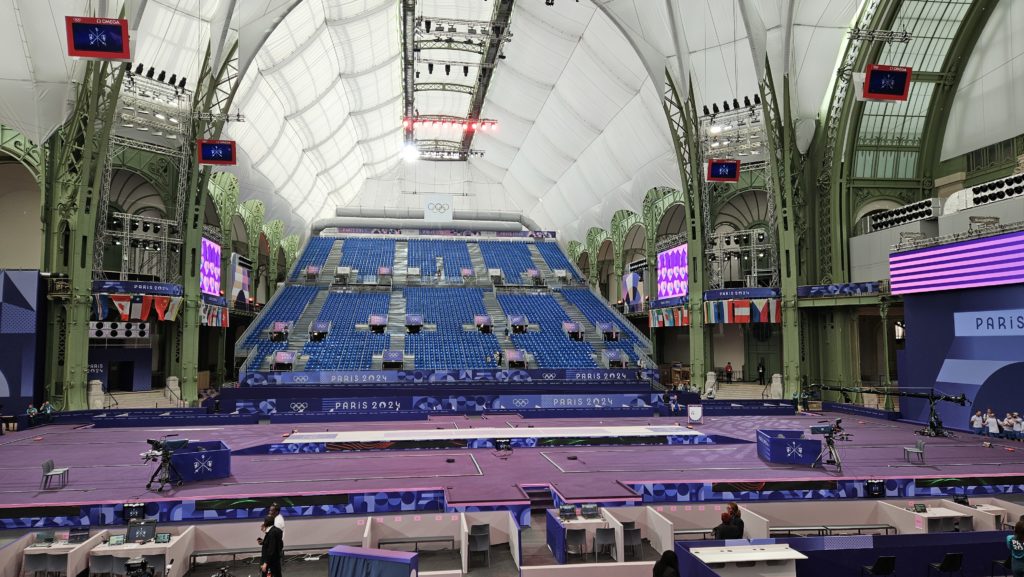

La grande nef Grand-Palais, tout juste rénovée pour les Jeux. La verrière a été masquée pour empêcher les ombres portées sur le FoP (Field of Play ou « zone de compétition »).

L’arrière des tribunes spectateurs était impressionnant, ainsi que les énormes tuyaux du conditionnement d’air (qui rappelaient le film Brazil de Terry Gilliam) :

Parmi les responsabilités de l’équipe Press Operations, nous avions la gestion de la salle de presse (238 places), et répondre aux demandes des journalistes du monde entier. Jamais vu autant de téléobjectifs Canon (300 à 500mm mini.) regroupés au même endroit :

Nous avions aussi la responsabilité de la tribune de presse installée sur le Pont Alexandre III, fermé et tout de bleu vêtu pour l’occasion, ligne d’arrivée du Triathlon et des courses cyclistes. Vue imprenable sur la Tour Eiffel et la Seine, depuis le haut de la tribune, à 10m au dessus du pont (ici sous une pluie battante, lors du défilé des délégations en bateau le 26 juillet pendant la cérémonie d’ouverture) :

Le bateau de la délégation française :

Depuis cette même tribune, par beau temps, nous avions une vue splendide sur l’esplanade des Invalides, où se déroulaient les épreuves de tir à l’arc :

Habitant non loin de là, j’étais régulièrement affecté aux shifts du soir (16h30-minuit), où nous organisions les conférences de presse avec les médaillés, ici au milieu l’équipe de fleuret des USA, médaille d’or :

A la sortie sur les Champs-Elysées vers minuit, la vasque nous attendait, survolant les Tuileries :

15 jours inoubliables à Paris…

Essayé le nouveau prolongement de la ligne E entre Haussmann-St. Lazare et Nanterre-La Folie. Venant de la ligne L (St Cloud-St Lazare), rejoindre la ligne E est une odyssée souterraine, particulièrement mal indiquée. Au bout d’un quart d’heure de déambulation, j’arrive enfin sur le (bon) quai qui m’emmènera à Porte Maillot :

Je découvre aussi l’intérieur des nouvelles rames Z58500, très flashy, et presque désertes en cette période estivale (et pré-olympique) :

Avec les prises USB dans les sièges, un indispensable du transport ferroviaire au 21e siècle :

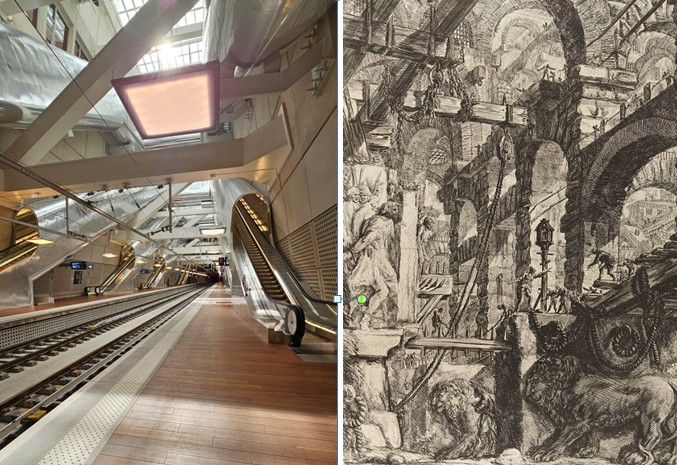

Arrivée à Porte Maillot. Inaugurée le 3 mai 2024 (à peine un mois après le prolongement du tramway T3b), cette gare a des proportions très impressionnantes, amplifiées par son puits de lumière :

Oeuvre de l’architecte Jean-Marie Duthilleul, auteur de nombreuses gares SNCF, elle me fait penser aux célèbres prisons de Piranese 🙂 :

Autre référence (volontaire ?), la structure des couloirs des escalators me fait penser aussi aux berlines de transport des salines de Bex (Suisse) :

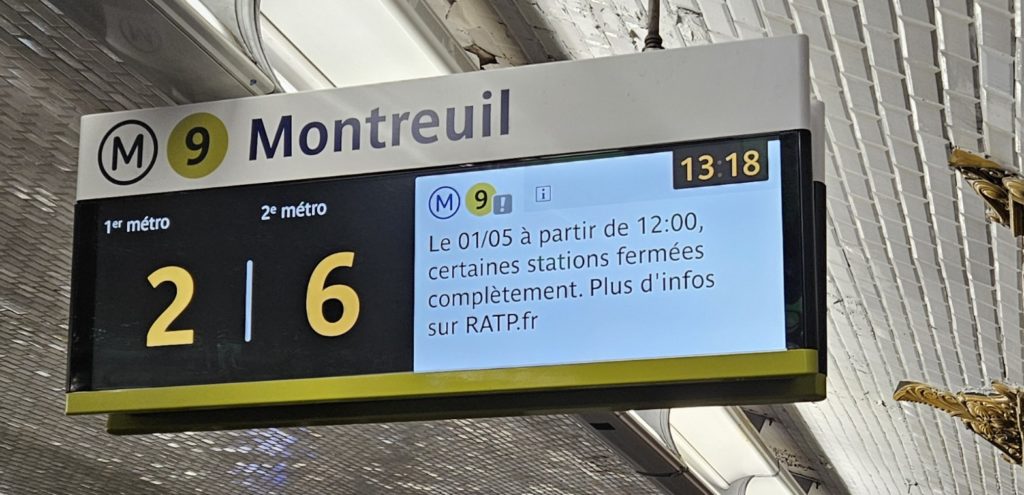

Grande opération sur le réseau métro urbain RATP : le changement systématique des afficheurs annonçant le temps d’attente pour le(s) prochain(s) trains; un changement qui semble concerner toutes les lignes.

Avant : (station Trocadéro, 9, le 14 mars 2024)

Après : (station Rue de la Pompe, 9)

Le nouveau modèle est beaucoup plus lisible, surtout de loin, en bout de quai.

A noter le changement d’appellation : « 1er/2e train » a été remplacé par « 1er/2e métro » (plus compréhensible internationalement ?).

Autre avantage : l’écran peut être reconfiguré dynamiquement pour afficher des messages :

Toujours la signalétique : à Pont de Sèvres, 9, on annonce déjà la correspondance avec la ligne 15 :

Il va quand même falloir se montrer patient, la ligne 15 devant être inaugurée fin 2025 (tronçon Pont de Sèvres-Noisy Champs). Quand à la sortie 1 « Ile Seguin », les accès et le bâtiment en surface, côté tours Citylights, ne sont pas encore construits…

Enfin ! Après 8 ans de travaux (et peut-être autant d’études ?) le prolongement du tramway T3b de Porte d’Asnières à Porte Dauphine a été inauguré ce jour, vendredi 5 avril 2024.

Le tramway inaugural transportant les huiles arrive sous bonne escorte policière devant l’Université porte Dauphine :

Discours inaugural, et séance d’auto-congratulation des politicos (« il a été réalisé dans les temps et dans le budget » – à vérifier). De gauche à droite : X… représentante de l’Union Européenne (faut bien que les fonctionnaires de Bruxelles s’occupent), Geoffroy Boulard – maire du 17e arrondissement, Valérie Pécresse – présidente de la région Île de France, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jean Castaix – ancien Premier Ministre et président de la RATP, Jérémy Redler – maire du 16e arrondissement, Patrick Vergriete – sous-ministre des transports (et des grèves), X. représentante du préfet de Paris (mais où vont-ils chercher leurs chapeaux dans la préfectorale ?), Y. la chauffeuse de salle.

A mon tour en fin d’après-midi de faire mon inauguration personnelle du tronçon Porte Maillot (une porte qui est très gâtée : après le T3b, elle accueillera le 7 mai 2024 le prolongement d’EOLE depuis St Lazare) jusqu’à Porte Dauphine.

Boulevard Gouvion Saint-Cyr – à gauche le Palais des Congrès, à droite la gare du RER C :

Porte Dauphine – à droite la gare Avenue Foch du RER C :

Le terminus Porte Dauphine, à droite devant l’université le bus PC assurant la correspondance en direction du Pont du Garigliano :

Scoop : au cours de leur discours, V. Pécresse et J. Castaix ont déclaré vouloir prolonger le T3b de Porte Dauphine à Pont du Garigliano et ainsi « boucler la boucle ». Rendez-vous donc en 2032, avec – qui sait, soyons optimistes – dans un premier temps le prolongement Dauphine-porte de la Muette…

Voir aussi sur ce Blog : le prolongement du T3b à Porte Dauphine (septembre 2023).

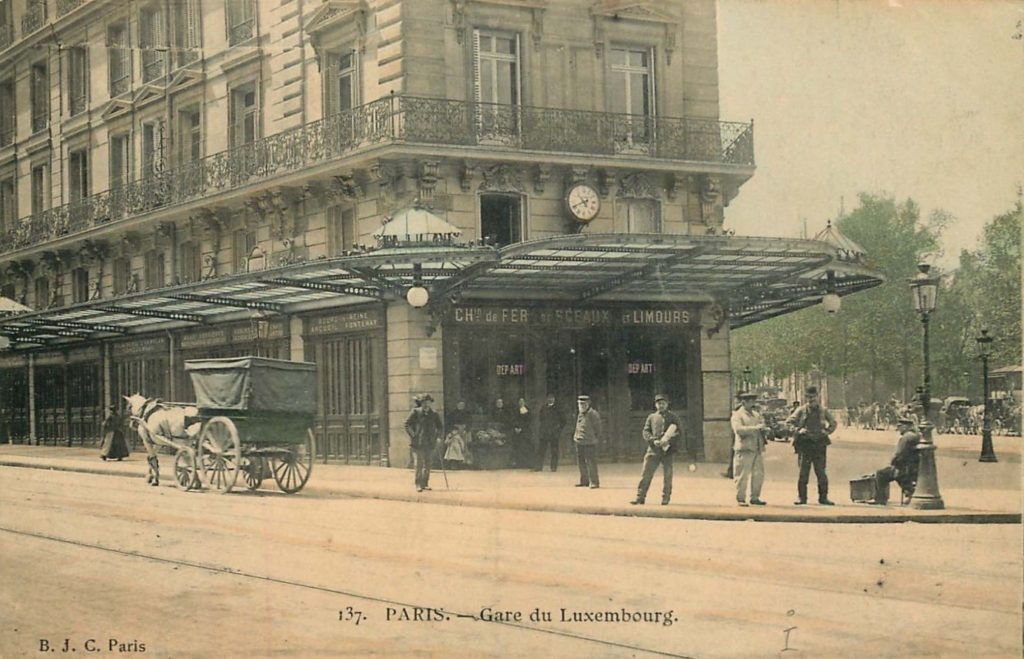

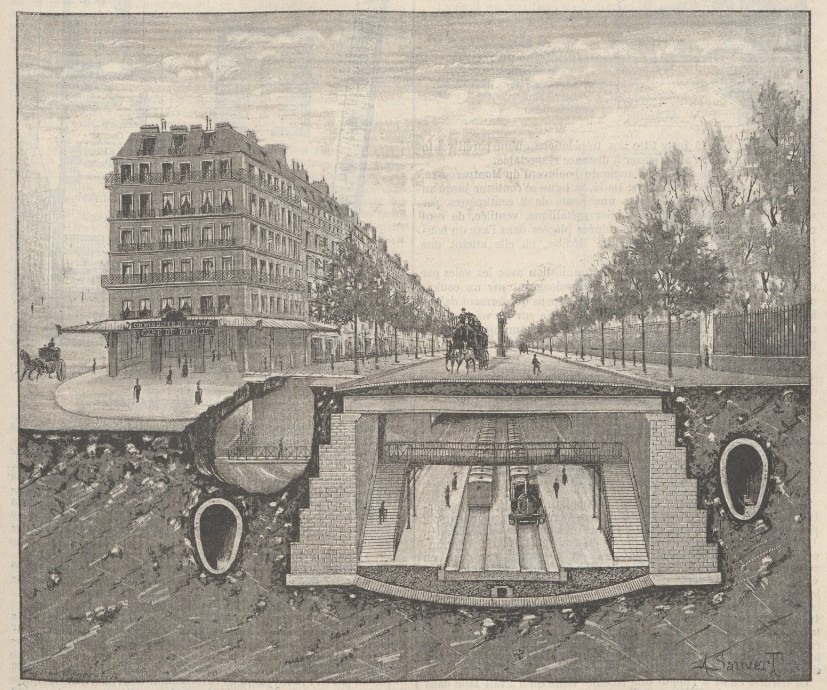

Non loin de là, la gare du Luxembourg, vue ici du temps du Paris-Orléans (de nos jours RER B, station « Luxembourg Sénat ») :

Source : Le Génie Civil du 24 janvier 1891.

Joyeuses Pâques à tous !